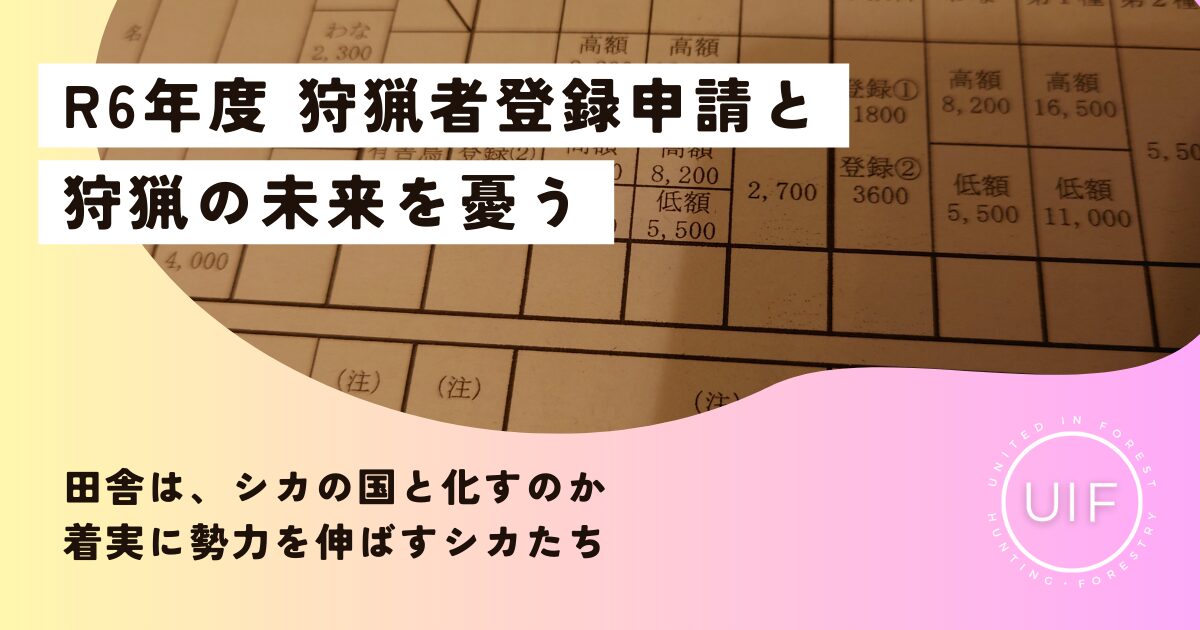

狩猟者登録の案内が届きました。

高い狩猟税への愚痴からはじまり、後半に行くにつれて狩猟の未来と獣害の深刻化を憂うお話をしていこうと思います。

個人的にはすごい危機感を感じていることですが、都市部に住まわれている方からすれば、遠い国の戦争の話と同じくらい遠い話なのかな。身近には感じにくい話と思いますが、よければ読み進めていただけると幸いです。

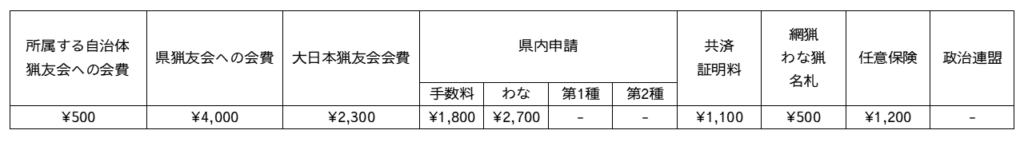

わたしの払う狩猟税の内訳

ちなみに、こちらがわたしの明細。

合計:14,100円(高い…)

といっても、これでも有害鳥獣捕獲に協力したので狩猟税を減額されてはいます。かつ、わな猟なのでさらに安いのですが、それでも高いと思ってしまう。しっかりと倹約に励んで、お金プールしておかないと狩猟もできない。

市役所の方に愚痴ってもしかたがないので、飲み込んできた愚痴を吐かせてもらうと、

猟友会会費取り過ぎじゃない?

なんで市・県・大日本でそれぞれとってんの?狩猟税なにやつ!とか、最後の政治連盟云々のところは猟友会会費からうまくやってくれよ、とか思うところは多々ありつつ、狩猟税の根拠的な部分が気になり調べてみると、以下の通り。

狩猟税には、狩猟免許を受けることによって狩猟行為をなし得る地位を獲得した事実に着目して課税する免許税的な性格と、狩猟行為を行って利益を受ける事実に着目して課税する受益者負担金的な側面の両方があります。

by 総務省 地方税制度より(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_21.html)

狩猟行為を行って利益を受ける。肉が手に入ることを指しているのでしょうか?狩猟するだけでは、ただの死骸ゲットするだけです。しっかりと解体と精肉を学んではじめて得ることのできる”利益”。自らの労働の対価として得ているのに、なぜ税とられなきゃいけないのか。とかなんかモヤモヤ。

ともあれ、高い狩猟税とか会費とかのせいで、狩猟へのハードルはさらに一段高くなっているのも事実なのかなと愚考する次第です。それが、狩猟者の減少の一因なのではないかなと感じています。

狩猟税などを見直さないと、遠くない未来、獣害が手に負えなくなる気がする

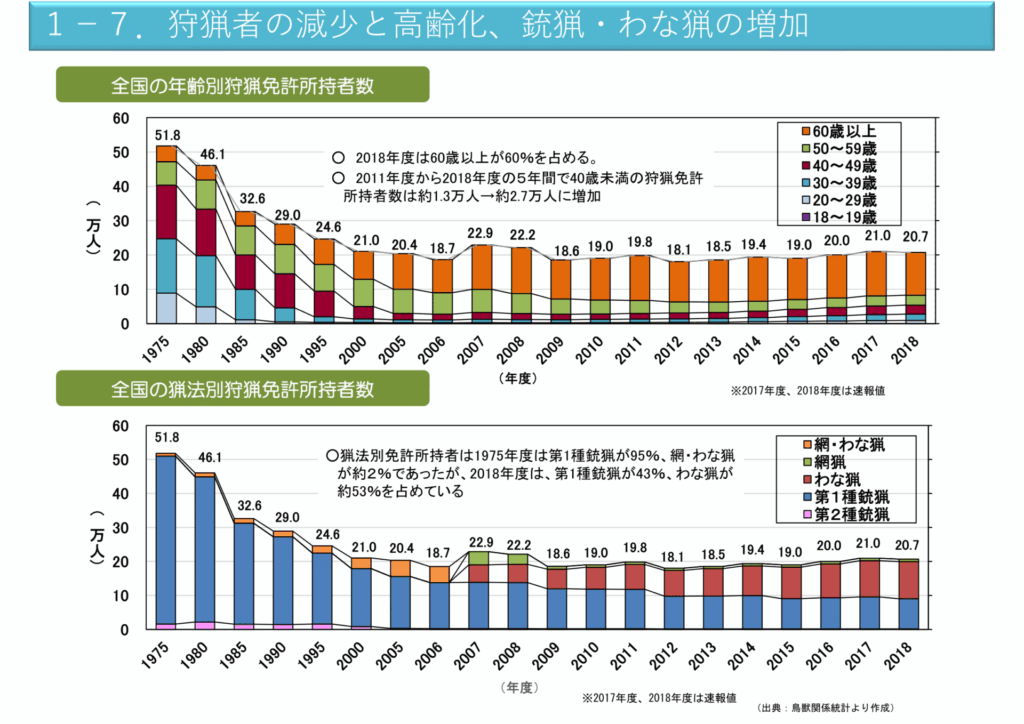

少し古いデータにはなりますが、狩猟者は人知れず、しかし着実に減少していっています。

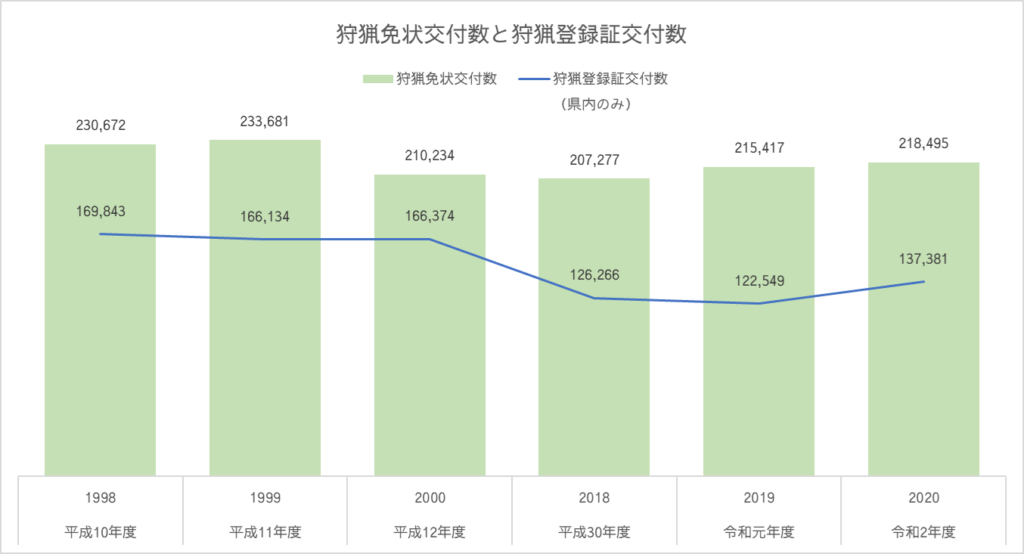

下のグラフは免許所持者数をあらわすグラフです。数字上そんなに減って無くない?と感じるかもしれませんが、アクティブな狩猟者は非常に少ないのが実情です。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_kensyu/attach/pdf/R4/tukubakensyu-9.pdf

休眠ハンターが多いと感じた個人的な経験についてお話ししておくと、わたしは林業の学校に通っていたこともあって、カリキュラムの一環でわな猟免許を取得しています。

また20名ほどいたクラスメイト全員も同様に取得していましたが、その後、狩猟者として活動しているのはわたしだけです。大げさかもしれませんが、世間の実態もこれくらいなのではないかなと思っています。20人狩猟免許を所持していても、その内の1人、2人くらいがする程度。

こと、わな猟にいたっては、設置(そもそも場所を見つけるところから始まる)➡見回り➡餌補充➡捕獲➡回収(止め刺し・放血)➡運搬➡解体・精肉というルーチンをこなさなければならず、「週末だけ狩猟しよ!」というわけにはいかないので、仕方がないことかもしれませんが。

正味の狩猟者の数はどれくらいなのか?

わな猟が増えているのは比較的取得しやすい、一応始めやすいという点から納得ですが、狩猟免許保持者数を見かけ上、底上げしているように映ってしまうのでこういうグラフは注意してみて欲しいです。

では、より狩猟者の実態に近い数字をつかもうとするなら、いま、わたしが申請しようとしている狩猟者登録の県内人数をみるのがいいかと思います。このデータは、環境省の鳥獣関係統計からみられます。

(環境省:https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs2/r02/06r02tou.html)

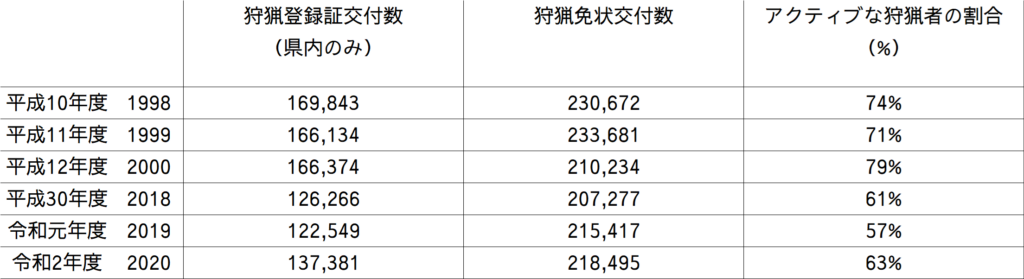

お目当てのデータは、4. 狩猟者登録証交付状況 ですね。県内登録者のみに絞ってみると下表のとおり。(県外も含めると重複登録もカウントしてしまう為、外しています。)2018~2020の3年間のアクティブな狩猟者は、平均して12万人強といった具合。20年前の3年間の平均が16万人強だったのと比較してみると、約4万人も狩猟者が減少しています。

これを多く見るか、少ないとみるかは人それぞれですが、先のグラフ資料でもあった通り、今なお、狩猟者のボリューム層は60歳以上です。狩猟は体力勝負なので、今後、その方たちが引退されていくとどうなるのか、、、

獣害問題がさらに深刻化することは、十分にありえます。

シカの国へ

近年、農作物被害や林業被害がクローズアップされがちですが、北海道などで顕著なアーバンディアなど都市部へ浸透してくる個体も全国的に増えてくるでしょう。

中山間地域では、日没後、集落内の空き地や道路上にシカが集団で徘徊していることが常態化しています。これがさらに市街地へと拡大することも予想できます。そうすると接触事故などの発生件数も増加するかもしれません。事故の増加で保険金の支払いが増えることで、自動車保険料が高くなるかもしれません。

また、単純に野生生物と人間との接触が増えることによって、都市部における衛生環境の悪化もありえます。シカやイノシシは、マダニ等の宿主です。それらがヒトや犬へと寄生する機会が増えることで、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱といったダニ媒介感染症の発生地域が拡大することも考えられます。

要するに、シカやイノシシといった野生生物の個体数増加と生息域の拡大は、人間社会の面からみるとデメリットしかないのです。

そして、残念ながらシカの減少要因は、下記の3つ以外にありません。

- 食糧不足による餓死

- 降雪による斃死(へいし)および凍死

- ハンターによる捕獲

ただ、これらもシカにとっては問題ではなくなりつつあります。食糧不足の問題は、シカが平野部(都市部やその周辺の耕作地)へ再進出することで解消しようとしています。降雪の問題は、気候変動の影響やかつての造林政策によって形成された針葉樹の人工林が十分に成長したことで、雪や雨からシカを守るシェルターの役割を果たしています。(造林前の天然林では広葉樹が優勢で、葉を落としてしまうためシェルターとして弱かった。)そして、ハンター人口の減少はいわずもがな。

伝染病によるシカの減少はありうるのでは?たしかに口蹄疫などがありますが、成獣段階に達した個体の致死率はあっても数%と、効果は期待できないでしょう。イノシシであれば豚熱など致死率の高い伝染病で数を減らすこともありますが、シカにはそれがないのです。

おわりに

山に近い集落では、増えすぎたシカから田畑を守るために防鹿柵を設置していますが、いつの日か自分たちのテリトリーを守るために柵で囲われた中に人が住むなんて世界もくるかもしれませんね。

…まあ、さすがにそこまでなる前に、食糧問題でシカ頭数の上限に達するか、行政が大規模な捕獲作戦で駆除するかもしれません。たしかにそれは個体数は激減させられる手段ではありますが、持続可能性などを無視した最終手段でしょう。

と、狩猟者登録の話から、だいぶ飛躍してしまいました。心配した所で一狩人ができることは、至ってシンプル。一頭一頭目の前のシカを捕まえて、大切に利活用していくことしかできません。

なので、狩猟者がひとりでも増えてくれたらいいなという思いで今後も啓発していこうと思います。

参考サイト:環境省|いま、獲らなければならない理由ー共に生きるためにー(https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5/imatora_fin.pdf)